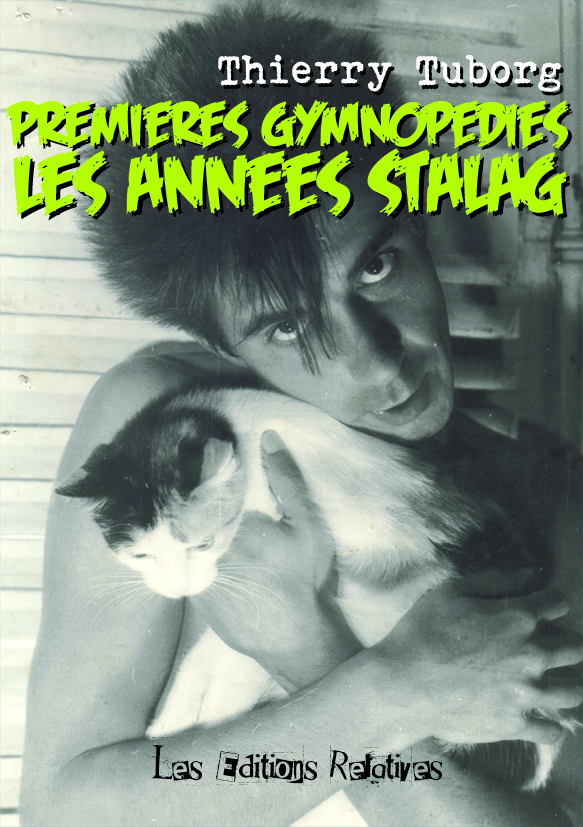

Le récit de l’adolescence sabordée de Thierry Tuborg, au cours de l’année 1977, qui le conduira de la fugue à l’incarcération en Allemagne, en passant par l’émancipation administrative, Amsterdam, et bien entendu le rock… Puis l’histoire secrète de l’inoubliable groupe de punk rock Stalag, groupe pionnier dont Thierry Tuborg était le chanteur entre 1978 et 1982 à Bordeaux. Cette réédition (ouvrage initialement publié en 2007) constitue la suite immédiate d’une autre autobiographie publiée en mai 2017 : Les Fantômes du paradis.

Thierry Tuborg – Premières Gymnopédies, les années Stalag

Les Editions Relatives – 2024 – ISBN : 978-2-9572024-6-1 252 pages – 19 € + 4 € participation livraison PAYEZ AVEC PAYPAL CI-DESSOUS ou rendez-vous en page contact pour payer par chèque

23,00 €

EXTRAIT :

Mon procès fut expédié en une vingtaine de minutes. J’avais une interprète très séduisante et merveilleusement parfumée qui constituait une compagnie idéale pour marquer mon retour à la liberté. L’avocat qui m’avait été attribué ne s’exprima pas cinq minutes et je compris que mon affaire était une toute petite affaire. La peine à laquelle j’étais condamné était couverte par ma détention préventive, et on m’expulsait d’Allemagne fédérale à vie. Cela dit, j’étais libre. Lorsque le juge déclara que j’étais libre, il eut à mon adresse un petit sourire sympathique qui me rappela ceux des policiers qui m’avaient interrogé, deux mois auparavant. J’étais si heureux de cette issue que j’invitai l’avocat et la charmante interprète à boire un verre quelque part avec moi. Ils déclinèrent poliment l’invitation et me serrèrent la main chacun leur tour.

Dans une forme éblouissante et avec un moral d’acier, je rejoignis Paris en auto-stop. Là, je téléphonai à ma mère, lui dis que j’étais de retour en France et que je m’apprêtais à attraper un train pour Toulouse. Elle me répondit qu’ils viendraient me chercher à la gare. Ce fut un coup de téléphone très bref car je n’avais guère que quelques pièces de monnaie.

Durant le trajet en train vers la ville rose, je tentai de m’imaginer comment allaient se dérouler les retrouvailles avec mon père. J’ignorais les dispositions dans lesquelles il se trouvait. Pour ma part, j’étais d’accord pour considérer mes débuts dans la vie active comme un désastre, un échec, et à remettre en question mon émancipation. Bien sûr, l’idéal était d’obtenir l’appui de mon père sans pour autant devoir ni quitter Bordeaux, ni retourner au lycée, mais j’étais décidé à ne pas forcément viser l’idéal. Pour tout dire, je ne savais plus trop où j’en étais. J’avais bien moins de convictions que cinq ou six mois auparavant, et comme je l’avais écrit à mes parents, je m’en remettais à eux.

J’avais aussi l’appréhension de l’émotion familiale que ce retour risquait d’occasionner. Je me demandais si mes frère et sœur seraient à la gare avec mes parents, si nous allions devoir tous nous embrasser à la suite avec des airs solennels. J’avais beau me concentrer, je ne parvenais pas à me représenter la scène des retrouvailles dans un hall de gare où je n’avais encore jamais mis les pieds, dans une ville que je ne connaissais pas mais qui était la leur.

Lorsque le train s’immobilisa enfin en gare de Toulouse-Matabiau, mon trac culminait et embrasait ma poitrine. Je suivis les voyageurs qui s’engouffraient dans des couloirs et atteignis rapidement le hall d’arrivée. Je les aperçus tout de suite. Mon père se tenait raide comme la justice, dépassant de plusieurs centimètres le gros de la foule qui encombrait le hall, et ma mère tenait mon petit frère dans ses bras. Je les rejoignis en feignant la nonchalance, afin d’atténuer mon trouble, ils me sourirent et m’embrassèrent comme si je revenais de vacances, puis nous montâmes dans la voiture de mon père. Soudain, sur le chemin, il me lança un regard par son rétroviseur.

—Dis donc ! Comment t’es-tu débrouillé pour acheter un billet de train Paris-Toulouse ?

Mon père me plongea dans un profond hébétement et je restai muet un bon moment. Pourquoi donc ce détail le travaillait-il au point que son élucidation ne souffrît aucun délai ?

— En prison, je travaillais dans un atelier, cela m’a permis de partir avec un peu d’argent.

Il fronça les sourcils de la manière que je lui connaissais d’exprimer ses doutes.

— Non, parce que je te signale que nous avons reçu une amende te concernant émise par la SNCF pour le trajet Bordeaux-Paris, vociféra-t-il. Alors de là à ce que nous en recevions d’autres, puisque te voilà libéré depuis quelques jours.

Il venait, sciemment je crois, d’annoncer la couleur et je me tus. Nous arrivâmes dans une sorte de lotissement résidentiel dont la construction était à moitié achevée, ni dans la ville, ni en dehors, et mon père stoppa à la hauteur de leur nouveau pavillon doté d’un petit jardin. Il alla ouvrir le grillage, remonta dans son automobile, l’avança devant le garage, puis retourna fermer le grillage derrière elle. Il semblait très fier de cette maison, pourtant, elle n’évoquait rien d’épatant à mes yeux. Il manquait presque le nain en céramique sur le gazon, mais tout de même mon père avait fréquenté les Beaux-Arts. Une fois à l’intérieur, j’embrassai ma sœur et on me fit visiter les lieux. À l’étage, on me montra une chambre.

« Elle aurait été la tienne. À présent, c’est la chambre d’amis. »

Cette maison me donnait l’impression d’être construite en carton, je n’osais pas seulement m’appuyer aux murs tant ils me paraissaient peu épais. Sans doute cela était-il dû au fait que je venais de passer neuf semaines derrière des murs, eux, fort solides. À l’issue de la visite, je me proposai d’aider ma mère à préparer le repas tandis que ma sœur, assise dans un coin de la cuisine, m’observait en silence. Ma mère me narra avec passion ses péripéties au consulat allemand, la ténacité dont elle avait dû faire preuve pour obtenir une communication directe avec le centre de détention de Brackwede-Bielefeld, la courtoisie du consul qui l’avait reçue en personne. Pendant ce temps, mon père s’occupait de ses affaires à son bureau.

— Et que vas-tu faire à présent ? me demanda ma mère, soudain ténébreuse.

— Eh bien, je n’en sais rien. Je dois m’installer. Je ne sais pas trop comment procéder. Il va falloir que je demande de l’aide à papa, j’en ai bien peur.

Elle m’adressa un regard que ne se voulait pas précisément encourageant.

Au cours du dîner, je tentai de faire le point avec mon père, mais tout indiquait qu’il n’était pas disposé à discuter avec moi de manière constructive. Il s’appliquait à maintenir la conversation sur un mode convivial qui ne permettait qu’un banal échange de nouvelles et qui excluait tous pourparlers. Le repas s’achevant, mes frère et sœur quittèrent la table et je décidai de me lancer, sans filet, avant que mon père n’eût tout à fait terminé de manger, et fui.

— Papa, je veux m’en sortir. Je suis très mal parti, c’est évident, et j’ai besoin que tu m’aides à m’installer.

Il vida son verre de vin, plia sa serviette, et soupira longuement, tout cela sans m’adresser un seul regard.

— Mais tu es majeur, mon petit ami ! Tout repose sur toi, désormais. Je ne vois pas bien en quoi je pourrais t’aider à ne pas mal tourner. Si tu es conscient d’être sur la mauvaise voie, c’est une bonne chose, et il ne te reste plus qu’à redresser la barre.

Un enfant aurait compris où je voulais en venir. Il avait décidé de compliquer les choses le plus possible. Ce devait être plus fort que lui, il ne pouvait renoncer à l’occasion qui lui était offerte d’user de représailles, après tous ces tracas que je lui avais causés ces derniers mois, sur la base du « bien fait pour toi mon garçon ! »

— Je sors de prison et je n’ai pas un centime en poche. Comment veux-tu que je reparte ? Je ne sais plus tellement où j’en suis. Papa ! Il faut m’aider !

— Ne crois-tu pas qu’il fallait y penser avant ? Tu es émancipé à présent, je te le rappelle.

— J’avais pensé que tu pourrais prendre à ta charge mon logement le temps que je trouve un travail. Je te rembourserais par la suite.

Il explosa littéralement.

— Quoi ? Ça par exemple ! Non mais tu n’es pas bien ? C’est trop tard, mon petit ami ! Je te le répète : il fallait y songer avant ! Désormais, je ne tiens pas à porter quelque responsabilité que ce soit te concernant ! Dieu sait ce que tu fabriquerais à ma barbe ! Faudrait-il aussi que je vienne te récupérer dans les commissariats à longueur d’années ?

Mes frère et sœur avaient disparu dans leurs chambres, à l’étage, et ma mère se dissimulait dans sa cuisine. Mon père alluma une cigarette et s’installa dans un fauteuil, face à la télévision.

— Ton interlocuteur, à présent, c’est le juge pour enfants, celui que nous avons vu ensemble et qui a signé ton émancipation. Il existe des structures pour les cas sociaux, ils bénéficient d’aides, d’actions.

J’étais désemparé, mes jambes et mes bras ne cessaient de trembler et je ne parvenais pas à me lever de table. Je crois bien que si je n’avais pas fait tant d’efforts pour me contenir, j’aurais été capable de me saisir de la bouteille de vin qui traînait encore devant moi et de la fracasser sur le crâne de mon père.

— D’autre part, ajouta-t-il calmement le dos tourné, je serai en déplacement trois jours à partir de demain matin. Tu peux passer la nuit à la maison si tu veux, mais je ne souhaite pas que tu y restes en mon absence.

Ma mère passa devant moi et me dit qu’elle m’avait préparé le lit de la chambre d’amis. Je ne réagis pas. J’étais momifié, seul à la table. Elle la débarrassa et la nettoya sous mes yeux éteints, puis rejoignit mon père devant la télévision. Je demeurai immobile dans la salle à manger. Comme mon père devait partir très tôt le lendemain matin, ils ne tardèrent pas à monter se coucher, non sans avoir chacun avalé leurs médicaments dans la cuisine et m’avoir souhaité bonne nuit.

— Tu ne vas pas dormir ? demanda ma mère.

— Non, je voudrais suivre une émission qui passe assez tard. Je n’ai pas regardé la télévision française depuis si longtemps.

Je n’avais aucunement le cœur à regarder la télévision. J’attendis qu’il n’y eût plus aucun bruit à l’étage, puis ouvris le bar de mon père. J’hésitai un moment devant les différentes bouteilles et attrapai le porto à peine entamé. Je vidai la bouteille au goulot, tout en fumant le paquet de Gauloises brunes entier que mon père avait abandonné au salon.

Deux heures plus tard, je replaçai la bouteille vide dans le bar et, ivre mort, montai me coucher en titubant dans l’escalier.

Le lendemain, j’avais une fameuse gueule de bois et descendis assez tard de la chambre d’amis. Je pris mon petit déjeuner dans la cuisine en compagnie de ma mère qui terminait une vaisselle. Je grognais comme un animal et traitais mon père de tous les noms.

— Avant de geindre stupidement, regarde donc sur le réfrigérateur ce que ton père t’a laissé avant de partir.

C’était un billet de cinq cents francs. Je le fixai un instant puis soupirai.

— Cinq cents francs ! Eh bien ! C’est une somme ! Je vais parvenir à me loger disons, heu… Trois ou quatre jours !

— Écoute, à la fin ! C’est tout de même mieux que rien, non ? s’emporta ma mère. Reconnais qu’il a fait un geste !

— La nuit lui aura porté conseil, je présume.

— Bon ! Si cet argent ne t’intéresse pas, très bien, n’en parlons plus ! J’en ferai bon usage pour tes frère et sœur, tu peux me croire.

Alors je me mis à brailler.

— Merde alors ! Mon émancipation ne lui aura pas coûté bien cher ! Combien cela va-t-il lui permettre d’économiser, tout compte fait ?

— Ah ! C’est donc ainsi que tu vois les choses, toi ! Mais n’as-tu pas songé qu’il paye davantage d’impôts depuis ton départ ?

Consterné, je terminai mon petit déjeuner, quittai la cuisine et pénétrai dans le bureau de mon père. J’attrapai un crayon et griffonnai sur un bout de papier un mot que je glissai dans son agenda à la page du jour de son retour : « Merci pour les cinq cents francs. Tu n’auras plus jamais de mes nouvelles. »

Je m’éloignai tête baissée de ce lotissement. J’avais des bouffées de chaleur, sans doute à cause du vent d’autan. On raconte que le vent d’autan rend fou, que les cliniques et les hôpitaux toulousains sont tous en alerte lorsqu’il se lève. Je décidai de gagner Bordeaux en auto-stop et me dirigeai vers la sortie de la ville.

Je ne m’étais à seize ans jamais figuré vivre d’amour et d’eau fraîche, mais j’avais alors, sur le chemin, la conviction de m’en aller vivre de haine et d’alcool.